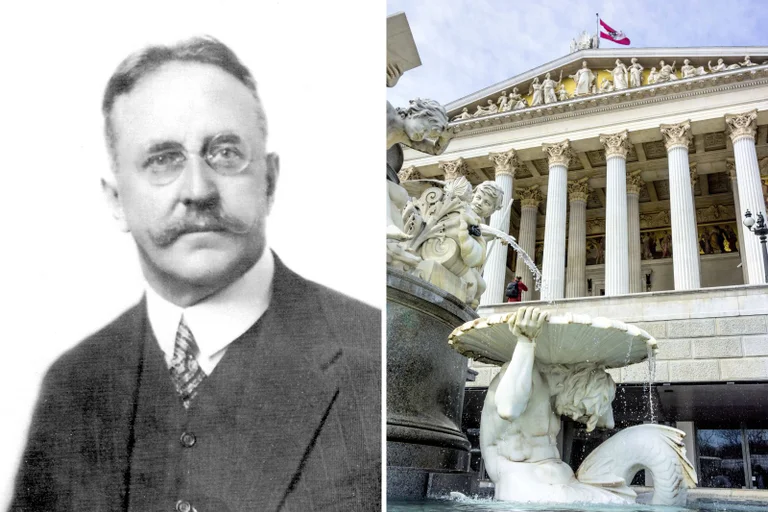

Heute findet das Dinghofer-Symposium 2025 statt. Erstmals im Parlament und erstmals mit den Eröffnungsworten des Nationalratspräsidenten. Dies ist durchaus passend, denn Franz Dinghofer (1873–1956) war selbst Präsident der Nationalversammlung und hatte im November 1918 auf den Stufen des Parlaments die Erste Republik ausgerufen. Kritik kommt von der Israelitischen Kultusgemeinde beziehungsweise von Oskar Deutsch, der von einem „traurigen Zeichen unserer Zeit“ spricht, sowie von einigen Zeithistorikern. Man ist versucht, von den üblichen Verdächtigen zu sprechen. Nach der gewohnten linken Empörung sahen sich dann auch der Zweite Nationalratspräsident Peter Haubner (ÖVP) und die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) bemüßigt, ihren Kollegen Walter Rosenkranz (FPÖ), der zu dieser Veranstaltung geladen hat, diesbezüglich zu kritisieren.

Linke Historiker im Empörungsmodus

Betrachtet man die Zeithistoriker, die ihrer Entrüstung Ausdruck verleihen mussten, wird schnell klar, woher der Wind weht. Auf keinen Fall fehlen dürfen dabei der der SPÖ nahestehende Helmut Konrad, ehemaliger Rektor der Karl-Franzens-Universität Graz, und Oliver Rathkolb, der an der Universität Wien und geschützt vom sozialdemokratischen Dunstkreis sein Unwesen treibt. Die beiden linken Gefälligkeitswissenschaftler können offenbar nicht ertragen, dass die Nationalliberalen an der Wiege der Republik standen. Ähnlich verhält es sich mit dem Gedenken an 1848: Es kann einfach nicht sein, was nicht sein darf. Und da bekanntlich der Zweck die Mittel heiligt, wird tief in die historische Trickkiste gegriffen.

Geschichtspolitik als moralische Waffe

Zum einen wird der Zeitpunkt kritisiert. Es sei unerträglich, dass ausgerechnet in derselben Woche, in der der Opfer der Reichspogromnacht (Nacht vom 9. auf den 10. November 1938) und des Holocausts gedacht wird, das Dinghofer-Symposium stattfindet. Dabei klammern die „besorgten” Historiker geflissentlich aus, dass Franz Dinghofer die Erste Republik am 12. November 1918 ausgerufen hat und das Symposium deshalb immer zu dieser Zeit stattfindet. Dass Dinghofer überdies rein gar nichts mit den Verbrechen des Nationalsozialismus zu tun hatte, ist offenbar einerlei.

Des Weiteren richtet sich die Kritik gegen den Veranstalter. In der Vergangenheit trat der Parlamentsklub der FPÖ als Veranstalter des Dinghofer-Symposiums auf, das im Palais Epstein stattfand. Dank Nationalratspräsident Walter Rosenkranz ist diesmal das Parlament der Gastgeber. Passenderweise lautet das Motto des diesjährigen Symposiums „Zensur und Ideologisierung – die Freiheit in Gefahr!“. Die Empörer hätten dem Titel kaum größere Aktualität verleihen können.

Zuletzt wurde die Wahl des Ortes kritisiert. Das Parlament werde „zum Ort des ehrenden Erinnerns an einen deklarierten Antisemiten und Nationalsozialisten“. Abgesehen davon, dass diese Anschuldigung einer Geschichtsfälschung gleichkommt, gibt es keinen besseren Ort für das Symposium: Dinghofer hat dort die Republik ausgerufen und wirkte auch an diesem Ort. Er war nämlich nicht nur Präsident der Provisorischen Nationalversammlung, sondern in den 1920er-Jahren auch Nationalratsabgeordneter, Justizminister, Vizekanzler und Dritter Präsident des Nationalrates.

Nationalliberale als Stütze der Republik

Franz Dinghofer hat die Erste Republik also maßgeblich mitgeprägt. Die Nationalfreiheitlichen, das Dritte Lager, haben die Erste Republik gestützt und zu erhalten versucht. Die Nationalliberalen, allen voran die Großdeutsche Volkspartei und der Landbund, regierten nämlich in wechselnden Bündnissen mit den Christlichsozialen, bis Engelbert Dollfuß 1933 in einem Staatsstreich das Parlament ausschaltete und den autoritären Ständestaat, eine Ein-Parteien-Diktatur, errichtete. Bereits bei der Gründung der Republik übernahmen die freiheitlichen Vorväter Verantwortung und machten den Sozialdemokraten Karl Renner zum Staatskanzler, obwohl sie in der Provisorischen Nationalversammlung die größte Fraktion bildeten. Das Kalkül, einen kommunistischen Putsch und eine Räterepublik, wie sie unter Béla Kun im benachbarten Ungarn entstand, zu verhindern, ging auf.

All dies könnten Zeithistoriker wissen oder zumindest nachschlagen. Aber was nicht sein darf, kann eben nicht sein. Das Mitwirken des Dritten Lagers an der Republik und der Demokratie soll verschwiegen werden. Wenn das nicht gelingt, wird es diskreditiert. Notfalls wird dafür die Nazikeule ausgepackt, auch wenn sie völlig deplatziert ist. Die Freiheitlichen können heute Abend also ganz entspannt im Namen ihres ideologischen Ahnen über die Zukunft der Republik nachsinnen. Da das Dritte Lager an der Wiege der Ersten Republik stand und auch aus der Zweiten Republik nicht wegzudenken ist, wird es vielleicht in Zukunft die große Vision Jörg Haiders von der freiheitlichen Dritten Republik verwirklichen.

Kommentare

Sei der Erste, der einen Kommentar hinterlässt!